刊行・販売案内

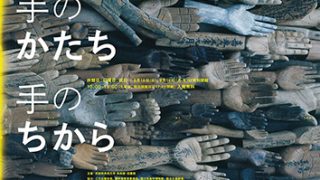

刊行・販売案内 【8月下旬発売】『くらしの造形 手のかたち・手のちから』 ART×民俗学

2019年8月9日(金)〜2019年9月21日(土)武蔵野美術大学美術館くらしの造形20「手のかたち・手のちから」の展覧会にあわせ刊行!武蔵野美術大学民俗資料室には民俗学者・宮本常一が収集した生活道具8万点が残る。生活道具もまた美術やデザインなど表現活動の源泉となるという視点で集められた収蔵品だ。暮らしの造形が生活の中から生まれるとはどういうことか。手の機能を形にしたさまざまな生活道具と、祈りの形としての三方石観世音奉納御手足形という具体的な造形を通して、生活の中にある「手のかたち・手のちから」を探る。↑上記は、展覧会チラシです武蔵野美術大学美術館くらしの造形20「手のかたち・手のちから」の展...